Carmelo Samonà. Fratelli.

La casa di Fratelli è un tempo coagulato. L’epidermide stessa della mente (sì sì, l’epidermide è l’organo più vasto che abbiamo, ma non ci pensiamo mai), una topografia chiusa in cui non si entra e dalla quale non si esce.

Siamo nel 1978, quando esce il libro fratelli di Carmelo Samonà. Fratelli, senza articolo (cosa che mi ha colpita). Non quei fratelli lì, ma un agglomerato quasi casuale, una resistenza stanchissima, il ringhio da case di ringhiera. Fratelli, l’appendice fatalista della Legge 180, mentre circumnavighiamo Basaglia. Ed è esattamente franco, questo libro, per come si apre. Mi ricorda memorie dal sottosuolo (“sono un uomo malato. Un uomo cattivo, sono. Un brutto uomo, sono io. Credo di essere malato di fegato“).

Allora: ci troviamo in questa cosa che ha smesso di essere casa, nella membrana indurita di suo, tesa fra due coscienze che non di distinguono più. C’è una malattia, che sappiamo essere legata alla mente, ma non ci viene detto altro. Diventerà follia, con lo scorrere delle pagine, ma sempre implicita. Mi sono chiesta quanto ci fosse da dire, su questa vita a tre: due fratelli e una malattia.

Poi mi sono vergognata del dubbio, perché si possono scrivere enciclopedie sul linguaggio che diventa sintomo, sull’esposizione dei limiti di un legame fraterno, sull’uso dello spazio come protagonista. Non ci sono descrizioni dettagliate degli ambienti, eppure la casa è onnipresente: ogni gesto, ogni attesa, ogni parola ruotano intorno a questa architettura punitiva. È un ventre, non un rifugio. Un utero asfissiante in cui il pensiero si attorciglia su se stesso.

Non diventerà uno dei tuoi libri preferiti se ti aspetti una trama, uno sviluppo, un colpo di scena, un’azione. Fa per te se quando vedi le macchie scrostate di un muro non lo ignori, ma non cerchi nemmeno delle figure — ti ritrovi invece a pensare all’idea stessa di pareidolia — a questo bisogno dell’uomo di danzare fra significanti e significati, in un tango di attribuzioni e sopravvivenze.

La compresenza disturbata, disturbante.

Nella sostanza opaca del romanzo non c’è mai un vero dialogo: Fratelli è un monologo interrotto dalla presenza e, a volte, dall’angosciante assenza dell’altro. Il narratore – anch’egli senza nome, perché nella follia l’identità – racconta la convivenza con il fratello “malato”, un fratello enigmatico, alieno eppure necessario. La malattia non è mai precisata, il disagio non è medicalizzato. È una condizione auratica, un modo d’essere.

L’altro come campo di forza.

Il fratello, pur restando sullo sfondo, invade ogni scena. È un magnete muto, un buco nero relazionale che inghiotte tempo, attenzione, cose. L’altro – come insegna la psicanalisi – è sempre dentro di noi, ma in Fratelli l’altro è addirittura il fondamento della narrazione, il suo punto cieco. La scrittura è un tentativo disperato di trattenere, di spiegare, di addomesticare l’invasione dell’altro nel proprio campo psichico.

Domenico Federici, nella sua lettura psicoanalitica, evidenzia il nodo del doppio e della simbiosi patologica. Questo non può che portarmi verso R.D. Laing, che nel suo libro nodi esplora ciò che accade quando le relazioni umane sono intrappolate in logiche comunicative contraddittorie, ripetitive, autosigillanti. Ogni nodo è una micro-tragedia della relazione. Formulazioni come “devo essere ciò che vuoi che io sia, altrimenti non mi ami. Ma se sono ciò che vuoi, non sono me stesso” sono paradossi relazionali, spesso intrisi di doppio vincolo (double bind). Conducono a stati di derealizzazione, scissione, psicosi. I nodi di Laing connettono Fratelli in modo quasi viscerale, come se Carmelo Samonà avesse intessuto la struttura narrativa del romanzo proprio su uno di quei paradossi relazionali insanabili che Laing formalizza nei suoi diagrammi psicotici. Chiunque si sia trovato ad assistere una persona cara, ha avuto modo di sperimentare il dolore del nodo impastato alla rabbia.

Così il fratello diventa quello che “non posso abbandonarlo, ma restare con lui mi consuma“, “lo proteggo per salvarmi, ma nel proteggerlo mi perdo“, “Non posso capire, ma se mi accontento di non capire, tradisco l’affidamento che fa su di me“.

Questi sono nodi puri. Nessuna uscita è possibile, perché ogni opzione si ribalta nel suo opposto. Ogni tentativo di agire si annulla nel momento stesso in cui viene pensato. È una logica psicotica nel senso lainghiano: una forma di co-esistenza in cui il confine tra sé e l’altro non è mai certo.

Ma non è solo nella trama che ritrovo Laing: anche lo stile narrativo di Samonà è annodato. Frasi circolari, strutture ripetitive, una sintassi che gira su se stessa, via via sempre più claustrofobica. La narrazione si annoda nel tentativo di sciogliere il legame, ma l’analisi non porta chiarezza e moltiplica i paradossi.

Se il nodo scorsoio è la rappresentazione esatta di un rapporto simbiotico disfunzionale (più cerchi di liberarti, più stringi il legame; più ti dibatti, più soffochi), la soluzione migliore sarebbe quella di smettere di obbedire alla logica del nodo stesso, come nel mito del nodo gordiano tagliato da Alessandro Magno con la spada.

Samonà non lo fa.

Forse non è nemmeno una situazione dalla quale uno dei due fratelli voglia uscire.

Il fratello diventa un’emanazione interna, un alter ego silente che disgrega le coordinate del soggetto. Il narratore, nel tentativo di curare, proteggere e contenere, finisce per essere risucchiato in lui. La coabitazione si trasforma in dissoluzione. Il rapporto non è dialettico, ma transferenziale e parassitario. Il legame fraterno si rivela come incarnazione del trauma: il fratello non è altro da sé, è ciò che di sé si vorrebbe espellere ma che, rimosso, ritorna.

R.D.Laing si è ispirato al lavoro di Bateson: è stato lui a formalizzare il concetto di double bind (doppio legame o doppio vincolo, in italiano), per descrivere dinamiche familiari schizofrenogene. Il doppio vincolo è una situazione contraddittoria su più livelli (verbale, paraverbale) che rappresenta una situazione senza via d’uscita per l’individuo che ne è oggetto. In un caso verrà punito; nell’altro fallirà. per ciòaggiunge sfumature importanti che finiscono, secondo i limiti della mia conoscenza, direttamente nella critica al capitalismo di Žižek. Bateson distingue fra ingiunzione primaria e ingiunzione secondaria.

Ingiunzione primaria dei regimi totalitari

La primaria è un messaggio esplicito e diretto: “se fai x, avrai una punizione”; “se non fai y, avrai una punizione” oppure, semplicemente, “finisci i compiti prima di andare a giocare”. Non dobbiamo credere che la punizione sia necessariamente fisica: può tramutarsi in silenzio punitivo, distanza, minaccia di abbandono, indisponibilità emotiva. Vale tutto quello che per il “Questo tipo di comunicazione sfacciatamente dittatoriale fa sorridere e smoccolare Žižek, il quale pur ritenendola abominevole, crede che non fornisca un sottotesto da interpretare, né costringa a soppesare l’impatto di varie ambiguità.

Le ingiunzioni primarie possono essere ascoltate, accettate, contestate e disinnescate. Lavora sodo. Dai il buon esempio. Denuncia i vicini che si comportano male. Si prestano a capovolgimenti e a rivoluzioni, perché ruotano sul loro asse a seconda di chi le spinge.

Il doppio vincolo emerge come comunicazione fallata, della quale il messaggio caldo-freddo di una madre rappresenta un classico esempio.

Ingiunzione secondaria del capitalismo

Il vero successo del capitalismo risiede nel modo in cui si è aggrovigliato alla vita. Non vince, convince. E non ha permeato la vita con la logica, ma con l’affetto compromesso. Essendo le ingiunzioni secondarie doppie mandanti di senso, io avrò molti problemi a identificare l’idea che accolgo o rigetto, che accetto o contesto. Perché è ideologia e perché ha colonizzato ogni cellula della mia quotidianità. Non posso uscire da ciò che sono senza smettere di essere. Non posso uscire dalla logica di ciò con cui mi interfaccio, se è la stessa logica che mi inventa.

A questo punto il mio Sé non esiste: io sono in affitto, sono un prestito. Non posso decidere di nascere, quando e come morire, né come disporre liberamente di ciò che ho accumulato (incluso il mio corpo) senza dover pagare o pregare. Le ingiunzioni secondarie diventano una tonalità. E allora sì, il successo del capitalismo non sta nel controllo, ma nella simbiosi.

Non è più fuori da te: è diventato uno dei tuoi modi di amare, di esistere, di scegliere.

E ogni volta che provi a liberartene, una vocina ti sussurra: sei tu quello che conta davvero.

Mentre le ingiuzioni primarie sono sempre processabili razionalmente (e, diciamolo, con il minimo sforzo cognitivo), diverso è per i messaggi del capitalismo, con le sue ingiunzioni secondarie: sii te stesso, per esempio. O, ancora: prenditi cura di te (ma solo se la tua salute è propedeutica alla performance e al raggiungimento degli obiettivi). Il doppio legame può essere descritto come un pattern di comunicazione distorta e paradossale che può portare un membro della famiglia a sviluppare la schizofrenia.

La nonna di Žižek

Il comunismo, per Žižek, è quello che ti obbliga ad andare a trovare la nonna. Che ti piaccia o no, che tu lo voglia o no. L’ordine è chiaro, l’obbligo sociale è esplicito. Il capitalismo è quello che ti dice di andare a trovare la nonna, ma solo se vuoi. Questa è l’ingiunzione secondaria per eccellenza, perché ti offre l’illusione della libertà di scelta. In realtà, il potere agisce in modo più pervasivo, perché diventa un dispositivo ideologico più raffinato grazie all’asso pigliatutto del senso di colpa. Certo che puoi non andare a trovare la nonna, ma ti sentirai una merda inadeguata, manchevole ed egoista. L’intera forza del capitalismo si fonda sull’ingiunzione secondaria, con comandi annidati all’interno dei desideri come preload.

Il super-io freudiano di una dittatura urla: “devi farlo!”. Nel capitalismo, invece, ti sussurra come un moderno Sir Hiss: “non è che tu debba farlo, anzi. Puoi scegliere se farlo o meno. Certo, se lo facessi sarebbe meglio, ma solo a patto che tu lo faccia con il desiderio di farlo e non per imposizione…”. Il comando non scompare: si traveste da opzione e resta imperativo nella sua struttura.

Per queste ragioni cerchiamo di alzare la testa e cambiare le regole, ma le regole dispongono di un codice che ne determina ampiezza e profondità di mutazione.

La variabile che può sorprendere noi, non sorprende la matrice.

Cerchiamo autenticità come cerchiamo empatia, perché il capitalismo magnanimo è pronto a giustificare qualsiasi cosa se è “vera”, “sentita”, “desiderata”.

Žižek direbbe (f-forshe): “non è importante se ami tua nonna, ma se compi l’atto che la società ritiene giusto”.

Il risultato? La produzione seriale di soggettività ansiose: si deve scegliere continuamente, e ogni scelta è una forma di responsabilità individuale, anche quando è indotta da un sistema più ampio. In famiglia può esserci il genitore che intima al figlio di diventare indipendente, emanciparsi, lavorare e uscire di casa. Ma quando il figlio dà segni di indipendenza, ecco che arriva, serpeggiando, il senso di colpa: “ma non ci sei mai, mi abbandoni, non mi rispondi”. Tutto è moneta, se c’è qualcosa da comprare.

‘Na roba fata per forza, no la val ‘na scorza.

Proverbio trentino

[Un gesto compiuto controvoglia, non vale nemmeno una buccia]

E cosa c’entrerebbe tutto questo, di grazia, con Fratelli di Samonà? Il fratello malato

(anzi no, cambio di soggetto, che de-soggettivazione sia: la malattia del fratello)

crea il pretesto per un’ingiuzione secondaria lunga centootto pagine.

Un fratello non sceglie la malattia; l’altro fratello non sceglie di occuparsene.

L’unico soggetto, qui, è la follia.

Così, attraverso la continua caduta nel senso e negli inciampi, fra tabelle di marcia e tentativi di organizzare l’ingovernabile, la parola non è più padrona di sé.

Questa dinamica genera un tempo ciclico, congelato, una struttura narrativa ossessivo-compulsiva: ogni giorno somiglia all’altro, ogni gesto viene ripetuto, ogni parola riporta alla condizione iniziale.

Il narratore si ritrova impigliato in un circuito senza uscita, in cui il prendersi cura si tramuta in condanna.

L’alterità del fratello è troppo vicina per essere riconosciuta, troppo interna per essere compresa.

La malattia va all’anagrafe per cambiare il suo nome con quello di un dolore intermittente, un’integrità che non si è mai costituita. È il simbolo vivo di un’identità difettiva, della soglia tra sé e l’altro che non ha mai funzionato. Samonà non narra un legame affettivo: narra una coabitazione sintomatica.

E Bachelard?

Carmelo Samonà. Fratelli.

Nella Poetica dello spazio, Bachelard dipinge la casa non come una forma d’anima, il luogo della rêverie, il fodero dei ricordi profondi e dei sogni che si depositano nella materia. Tuttavia, lo stesso spazio riscritto da Samonà scava sotto la dolcezza, portandone alla luce le ombre. Nella sua narrazione la casa non è mai “calda”, non ha soffitta o cantina, non custodisce infanzia o sogno, ma solo ripetizione e perdita. È lo spazio dove ogni forma si consuma nel rituale. Dove l’immaginazione ristagna anche dopo un decollo apparente.

Il fratello, con la sua presenza ingombrante, è il centro di gravità della casa. Tutto accade intorno a lui, ma nulla cambia. Il narratore si aggira tra stanze che non si distinguono, dove il giorno e la notte si confondono, dove la ripetizione dei gesti è ciò che tiene in piedi l’ordine simbolico. Come nei sogni ossessivi, i luoghi si piegano, le scale non portano da nessuna parte, le porte si aprono solo sullo stesso corridoio.

Lo spazio, in Fratelli, diventa dunque struttura mentale.

Architettura della coazione.

La casa è il corpo del fratello che non può essere abbandonato.

È il confine che definisce l’identità del narratore, e allo stesso tempo la sua prigione. Ogni gesto ha luogo nella casa, ogni riflessione si aggroviglia lì. È un labirinto senza centro, uno spazio che dice: “non c’è via d’uscita, perché non c’è altro luogo che questo”.

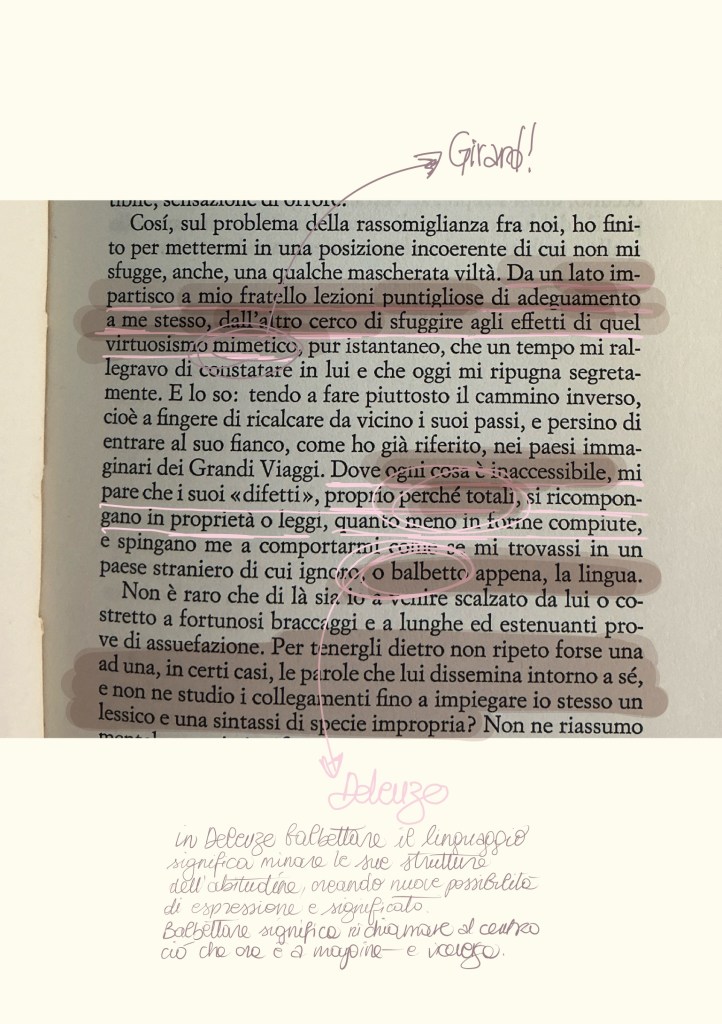

Siamo già nel paradosso schizogeno: il narratore vuole formare l’altro a sé, ma teme la sua eccessiva somiglianza, che lo minaccia, lo ingloba, lo ripugna. Questo doppio movimento — imposizione e fuga, modellamento e rigetto — è il cuore delle logiche minoritarie deleuziane: la soggettività è scossa, slittante e decentrata. Non c’è più un centro stabile da imitare, ma un campo affettivo che balbetta.

Trovo che punto in cui scrive: “come se mi trovassi in un paese straniero di cui ignoro, o balbetto appena, la lingua” sia deleuziano in senso stretto. Deleuze e Guattari scrivono che balbettare la lingua significa non riprodurre la norma, ma forzare la lingua maggiore a dire l’indicibile. Significa, come Kafka col tedesco praghese, tremare la lingua da dentro.

[Quando viaggiavo, soprattutto fino a qualche anno fa, cercavo lo spaesamento. Aspettavo con la stessa quantità di eccitazione e terrore il momento in cui mi sarei trovata senza riferimenti. Forse volevo mettere alla prova la mia grammatica, o forse farmi bersagliare dalle proposizioni secondarie. L’altrove geografico mi è sempre interessato poco. Ho sempre voluto un diverso campo di forze. Potendo contare così poco su di me, non mi restava che affidarmi all’altro senza nemmeno avere il desiderio di metterlo alla prova].

La tassonomia è una forma di ossessione.

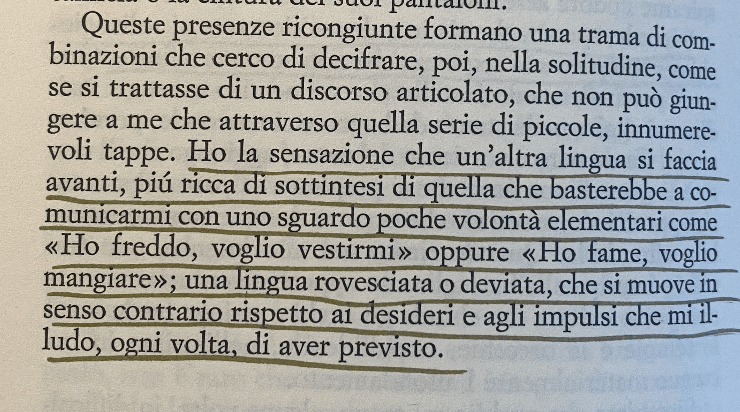

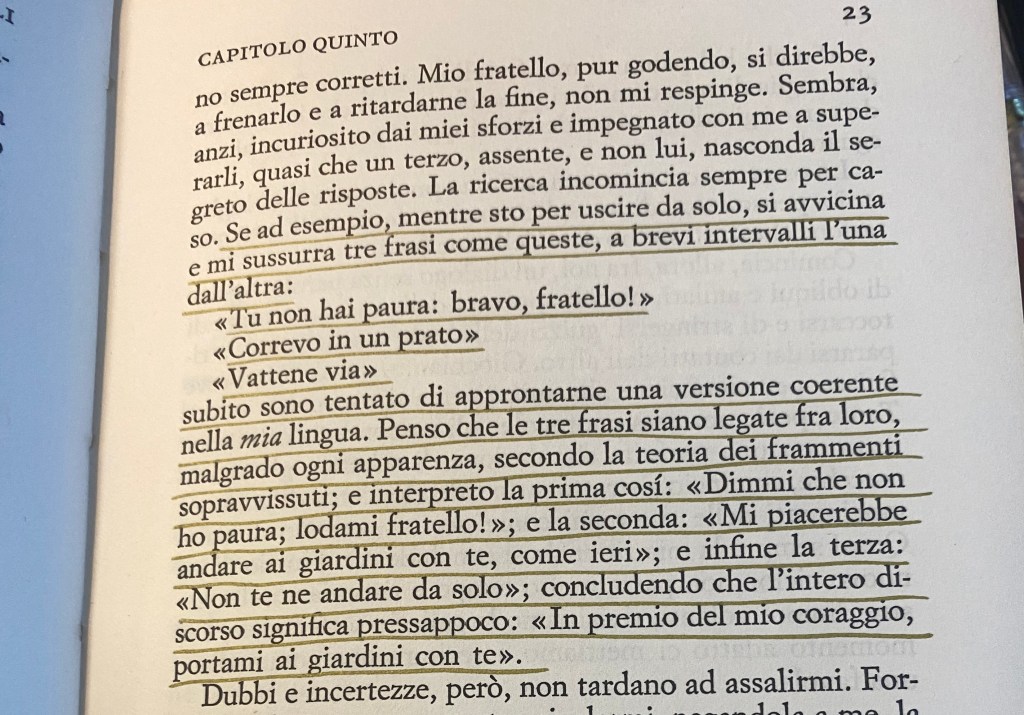

In Fratelli, il linguaggio non narra, ritenta. Ogni frase è un’ipotesi già detta, una variazione sull’identico, una discesa nella spirale. Il narratore prova a spiegare, a capire, a delimitare il comportamento del fratello, ma ogni tentativo è destinato a fallire. Le parole non aprono, circolano. Non creano senso, ma lo rincorrono. Come se la lingua stessa fosse contaminata dalla logica ossessiva che regge lo spazio e la relazione.

Nei suoi testi – da Specie di spazi a La vita istruzioni per l’uso – Perec tenta di mappare l’invisibile, di dare un nome al vuoto attraverso l’elencazione. Ma l’elenco, in fondo, non è altro che un esorcismo dell’assenza. Anche Samonà tenta un inventario. Il suo narratore descrive ogni gesto del fratello, ogni segno, ogni parola pronunciata o mancata. Ma questa non è precisione: è tentativo di contenimento. È la lingua che si fa gabbia, non ponte. La ripetizione non serve a chiarire: è un battimento che forse serve a sfinire, a snervare come un batticarne. Ogni frase è una stele. Ogni periodo un corridoio chiuso (le porte sul corridoio verranno spalancate una volta sola, quando in seguito a una colluttazione il malato scompare per tre giorni).

C’è da dire che Perec e Samonà si incontrano nella malinconia dell’archivio.

L’uno accumula oggetti per trattenere la memoria, l’altro accumula frasi per trattenere l’altro da sé.

In entrambi, il linguaggio è gesto compulsivo. In Samonà, però, manca il gioco, l’ironia, la leggerezza.

La sua lingua carceraria è inchiodata a un affetto che non può essere lasciato e contemporaneamente a una presenza che non può essere vissuta.

Il tentativo di nominare il fratello è anche un tentativo di distinguerlo da sé, di renderlo “oggetto”.

Ma ogni volta che lo fa, il narratore ricade nella trappola: il fratello torna a essere specchio, ritorno del rimosso, eco inscalfibile.

E la lingua, anziché separare, si piega e cede. Fratelli è dunque l’inventario di un’ossessione non archiviabile, il linguaggio come scena del sintomo.

Il romanzo non finisce mai nella sintomatologia — ed è una scelta molto particolare. Tutto è clinico, niente è davvero sano. La sua struttura narrativa riproduce l’andamento del pensiero ossessivo, la masticazione ruminante dell’inconscio, la dialettica perturbante tra ripetizione e rimozione. Più che raccontare la malattia, Samonà costruisce un testo che funziona come una seduta senza analista: un transfert sospeso come un caffè. Che ne benefìci qualcun altro.

Il narratore è prigioniero della propria posizione. Parla di un altro che non risponde e a volte corrisponde, ma ogni tentativo di narrazione è già contaminato. Il fratello non è un oggetto esterno, ma un residuo interno. Forse Freud lo avrebbe definito un residuo pulsionale non rimosso: torna sempre, sotto forma di linguaggio, presenza e bisogno.

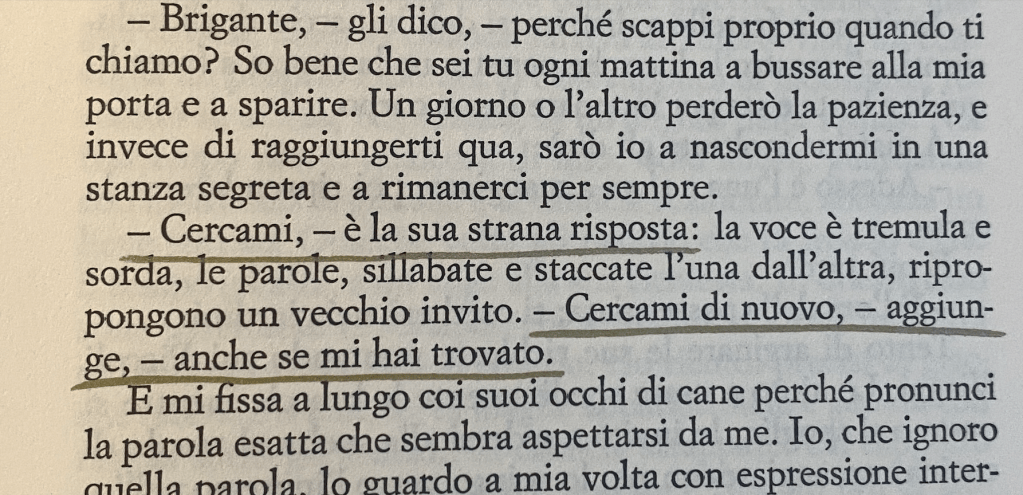

La scrittura a questo punto mi fa quasi tenerezza – dopo aver cercato di circoscrivere e nominare, si rivela porosa e si sfalda. La dimensione ripetitiva e claustrofobica del romanzo rimanda al funzionamento stesso dell’inconscio secondo la lezione lacaniana: il significante che ritorna sempre nello stesso punto, la mancanza come fondamento dell’identità. Il fratello, che non parla ma detta i ritmi della casa, incarna questa legge: è il centro vuoto attorno a cui ruota il senso, l’oggetto a mai raggiunto che definisce il soggetto.

Si potrebbe anche leggere Fratelli come una forma narrativa del concetto di “spazio transizionale” di D.W. Winnicott: la casa non è né del tutto interna né del tutto esterna, ma un’area intermedia, uno spazio terzo in cui si negozia l’identità. Tuttavia, in Samonà questo spazio non produce gioco, né separazione: è una zona congelata. Il transitional space diventa territorio invaso, in cui il gioco relazionale è bloccato dall’asimmetria radicale tra chi osserva e chi non può restituire lo sguardo.

Se restare è una ferita — e andarsene, anche.

Alla fine di questo viaggio, Fratelli si rivela per ciò che è: non un romanzo sul legame di sangue, ma una liturgia dell’identità ferita. Il fratello-soglia. Niente è risolutivo, nemmeno il conflitto: c’è una presenza che eccede e sfibra anche quando sparisce per tre giorni.

L’altro è troppo vicino, troppo interno, forse troppo coincidente per essere davvero riconosciuto.

Questa fratellanza non ha niente del cameratismo e ha poco anche di una relazione. Si adatta allo spazio e schiaccia il suo malessere contro il perimetro entro cui la mente cerca di contenere l’irrappresentabile.

Samonà ci ha dato un’opera che è al tempo stesso spazio mentale, esperimento psicoanalitico e sogno congelato.

Fratelli è un romanzo interstiziale che canta la ripetizione e l’impossibilità del distacco con la forma, lucidissima, in cui il dolore si fa linguaggio.

Fratelli non ci insegna cosa significhi essere fratelli. Ci mostra il paradosso di un legame fraterno che smette di essere relazione e diventa luogo.

Dove la prossimità è causa di impossibilità. Quando l’identità non è altro che una stanza chiusa, in cui ogni parola detta è già stata detta. E ogni silenzio, irrimediabilmente condiviso.

Diverse forme di perdita.

Nel caso di mio fratello, ho assistito alla graduale ma solida perdita di senso. Tutto è cominciato con annebbiamento e confusione: un perfetto caso di stress, da manuale. Nell’alzheimer precoce però le facoltà non si perdono spegnendosi e basta. Il corpo si arrabbia, si dimena, non accetta. Gli altri diventano stupidi perché parlano una lingua incomprensibile, diventano meschini perché controllano, sorvegliano. E quella rabbia lì si può solo indovinare, ma non si può dire perché chi può dirla non sa più formularla. Esistono delle finestre di senso (sempre più anguste) presso le quali ci si può affacciare. Un pomeriggio, per esempio, si era convinto di poter attraversare i muri. Dato che non c’era modo di contenerlo fisicamente, l’unico impegno intellettuale possibile restava quello di seguirlo nel non-sense. Questo allenamento è sfociato presto nell’impraticabile. L’anosognosia porterebbe al conflitto anche il Buddha. Ti dici che è la malattia, che non c’è la capacità di riconoscere i propri deficit. Ma quando punta il dito contro di te, quando tu sei l’errore, allora la comunicazione si avvelena. Abbiamo smesso di parlarci quando non potevamo più comunicare niente di bello.

Con la mamma è stato diverso. Quando la massa ha colonizzato anche il cervello, la sua intelligenza vivace ha ceduto il posto a minuscole ossessioni anziane, ma rendendosene conto. Rendersene conto è una rara benedizione. Scuoteva la testa, si scusava per perdere colpi, implorava di avere pazienza. Una delle ultime telefonate è durata tre ore perché non riusciva ad accendere il bollitore. Toro. Il toro è rimasto tre ore al telefono senza spazientirsi, tranquillizzandola, dicendole che insieme avrebbero affrontato qualsiasi cosa. Mi sento stupida. E io pronta, con tutta la letteratura del mondo, a rincuorarla: non avrei preteso che ritornasse completamente padrona della sua mente, l’avrei amata lo stesso e anche di più; avrei inventato nuove parole e nuovi territori per farla sentire al sicuro qualora si fosse sentita disorientata. Ed è successo davvero, poi, quando dal letto della camera d’ospedale ha visto una fila d’insetti marciare sulla porta (erano le viti del telaio). E io cosa potevo fare, cosa avrei potuto fare? Ho preso lo stipite a ciabattate per eliminare il problema degli insetti immaginari, sotto lo sguardo attonito degli infermieri. I suoi occhi di nuovo sereni erano il mio trionfo. Prospettiva, narrazione, linguaggio. Una doppia bellezza come non se n’è mai vista al mondo, la cosa più simmetrica immaginabile: lei che si lascia andare sapendo che la prenderò al volo; io che apro le braccia sapendo che si lascerà cadere su di me.

Questa nostalgia che solo oggi posso conoscere, e solo grazie a lei, è irrimediabile e irreparabile proprio perché non replicabile.

Ora non mi resta che cercarla nella follia che ogni giorno avanza.

Sì, in entrambi i sensi.