Derrida per quando non c’è niente da ridere

Esiste un fenomeno molto affascinante nella mia vita. Forse è così per tutti. Non capisco qualcosa e voglio capirlo a tutti i costi, non riuscendoci. La frustrazione che ne deriva è personale, ha il marchio del mio limite, della menomazione ermeneutica. Poi arriva un punto in cui smetto di sentirmi inabile alla comprensione e riverso la colpa sul testo: se non vuole farsi comprendere, che si fotta. Non ho tempo per i tranelli semantici. Questa incomprensione cristallizza da qualche parte e tutte le esperienze che vengono a me successivamente non ne modificano la forma, ma solo fino a un certo giorno. Mi sveglio e, tutto quello che non avevo mai capito di un argomento mi è chiarissimo, semplicissimo, indubbio. Come se non avessi mai pensato ad altro, come se lo avessi pensato io.

Non ho mai capito Derrida fino a quando l’ho capito

Non c’è niente che mi faccia sentire più equilibrata della liberazione di non dover essere stabile. Il viaggio della perdita è un inferno senza senza soste, reso ancora più mostruoso dalla necessità di corrispondere a un’aspettativa sociale circa il tornare funzionali e produttivi nel minor tempo possibile. Ogni tanto qualcuno mi vede piangere e mi chiede: “perché piangi?” — cosa che mi lascia sempre interdetta. In che senso perché?

L’aspettativa della funzione è precisa. C’è molta pazienza, all’inizio. Si gode dei favori della normalizzazione. Ma la sospensione della pena dura poco: è il ciclo della vita, lei ti vorrebbe felice. È che tu rimani e, allo stesso tempo, ovunque tu sia, non sei più qui. Non sei la stessa persona, non provi le stesse cose, non pensi allo stesso modo. Il senso scivola. Quando ti trovi nei pressi del senso, la chiara sensazione che non esista ti ferisce gli occhi, accecandoti. Chi ti vuol bene ti cerca dove pensa di trovarti, ma non è possibile. Lì, tu, non ci sei. E anche se fossi lì, non saresti chi eri.

La geometria dei frantumi

Il danno della morte (degli altri) avrebbe un tempo diverso, sarebbe il continuo scambio di segnali fra punti di un segmento (fra A e B, che non c’è più) — e altro dolore: la consapevolezza che senza il punto B, per A c’è una linea infinita che non incontrerà mai più B. Un infinito negativo, gigadisperazione autostradale a cinque corsie. Ogni tanto qualcuno ti affianca, ti sorpassa: è risucchiato dalla stessa disperazione. Qualcun altro procede più lentamente di te, ma non sai se sta meglio o peggio. La disperazione ti conferisce sia massa che velocità. Diventi ingombrante per te e il mondo, mentre l’ossigeno cala

Uno dei problemi della morte (che non sia la tua) è che riguarda soltanto le parti viventi di te. Quelle più allucinatorie, immaginifiche. Devi dare sempre un sacco di spiegazioni. Devi assistere al tuo male mentre viene messo su una bilancia per essere valutato. Era vecchia? Quanto tempo fa è successo? Il diritto al dolore diventa sempre più stretto, fino a essere un punto. Tu sei dentro quel punto, che per te è un buco nero, sia chiaro. Ma all’esterno, chissà per quale inganno prospettico, le persone credono che tu sia ciò che sei sempre stato — con un puntino in più.

Decostruisco, non distruggo

La decostruzione di Derrida non è un metodo, ma un atteggiamento di lettura e interpretazione dei segni. È come avvicinarsi a un testo sapendo che sotto la superficie delle parole esiste un’altra scrittura invisibile fatta di contraddizioni più o meno aspre, silenzi più o meno morbidi, intenzioni, intuizioni. Per Derrida, ogni testo contiene in sé la propria instabilità (ed è questo ad avermi rassicurata, oggi), alimentata dalla tensione fra opposti. Eppure, bisogna superare anche quelli, ci insegna. Bisogna entrare in quella coppia di senso (vivo/morto, felice/infelice) e scomporla. A quel punto ci rendiamo conto che il termine ritenuto secondario (perché c’è sempre un termine più schiacciato, più sofferente) è quello che rende possibile il primo.

Ho sentito arrivare la decomposizione. Ho visto l’intero del mio cuore diventare sabbia a grana grossa. Ho visto tutto, sentito tutto e percepito tutto. Assistere alla nascita è vissuto come un miracolo, un privilegio. Ma guai a parlare del miracolo della morte. Parlo meno con le persone perché non posso parlare di questo — e questo occupa uno spazio enorme nella mia RAM.

Ora ho capito decostruire derridiano, dello scomporre. Se il senso mi tiene uno scarpone sulla gola, io sono vittima della mia posizione rispetto a quel senso. Se cambio posizione, il senso sarà un altro. Se non posso muovermi, posso soffiare via il senso e spostarlo un po’ più in là. Così cambia. Così mi lascia in pace. O forse non mi lascia in pace, ma mi insegna qualcosa di nuovo. Ho bisogno di imparare così tante cose. Mentre moriva pensavo: proprio ora sta nascendo una persona che non esisteva. Quante volte mi ha dato la vita, mia madre? Almeno due. Quella canonica e questa. Senza la sua morte, questa persona non sarebbe mai nata, pensavo durante la notte più lunga, il suo cuore più resistente del mio.

Ogni volta in cui crollo, sorrido al dono da sotto le macerie.

Ho capito che non esiste un senso stabile

De Saussure, oltre ad aver definito la langue come sistema strutturato di segni, ha anche postulato che il significato in sé non sia un dato fisso, ma relazionale. E il senso, pure lui, non si trova in un punto fisso, ma in un sistema relazionale composto da altri segni — che hanno altri significati e altro senso a seconda della loro collocazione. È qui che Derrida dice: attenzione, il senso non è lì, ma nella rete dei suoi rimandi. La realtà è solo un effetto di posizione.

Il senso di una parola è l’eco di tutte le parole che non è. È tutto un gioco di riflessi e di simulacri, se vogliamo fare una carezzina a Baudrillard (che se la merita sempre).

Ho capito la différance con la a

Différence e différance sono omofone. La deviazione quindi, si può apprezzare solo sulla pagina scritta. Derrida, vecchio volpone, lo sospettavo ma ora l’ho capito: la scrittura non è secondaria alla voce, perché la parola scritta può generare distinzioni che il parlato non coglie. Differire, tanto in francese quanto in italiano, ha sia il significato di “essere diverso” che quello di “rinviare”, proprio come fa il senso che rimanda continuamente a un altro o a un altrove. Il neologismo della diffeérance parla di spazio (lo spazio fra le cose) e di tempo (il senso non si presenta mai tutto in una volta e nello stesso momento). Ora comprendo anche questo. Il significato di una parola dipende da ciò che essa non è, da quelle che la precedono e da quelle che la seguono. Nei miei sogni ricordo ogni (sua) parola. Nei miei incubi, non ne ho più.

Ho capito l’indecidibile

Sono sempre stata così decisa nelle piccole cose. Ho sempre creduto che l’indecisione in merito al minuscolo fosse uno spreco energetico e basta. Mia sorella mi chiede: vuoi andare qui o lì? Non so rispondere. Non posso rispondere. Non ho voglia di scegliere fra presenza e assenza. Cerco di cogliere ciò che è, non ciò che resta. Sarebbe insufficiente.

Comunque.

C’è stato un periodo in cui ho scelto troppo. Ho scelto la presenza, la resistenza, la circostanza. Continuavo a scegliere: l’unica cosa che non facevo era scegliere al suo posto. Mi sinceravo sempre che ogni decisione fosse sua (nonostante i suoi “decide mia figlia, lei sa cos’è meglio”). Sarà che lo scegliere mi è venuto a nausea, sarà che ho compreso la barriera di alcuni fenomeni.

Un indecidibile derridiano non è soltanto qualcosa su cui non posso deliberare per mancanza di informazioni o capacità: è qualcosa che resiste strutturalmente alla mia possibilità di decidere. È il mio pharmakon, sia medicina che veleno contemporaneamente. In un certo simpaticissimo senso, l’indecidibile mi tira fuori dal mio attuale pantano mentale e mi solleva dall’onta dell’indecisione. La annulla. Mille grazie.

Ho capito l’hauntology e la traccia

Saranno tutti i giochi di parole lacaniani, sarà che ormai io sono io. È uno dei concetti più tardivi apparsi in Derrida, sicuramente non riferito alla mia mamma. Ma va bene, perché l’ho capito. Tutto ciò che è vivo è abitato da fantasmi. L’essere (ontologico) è “infestato” (haunted). Ciò che ci ossessiona non è né completamente presente, né mai del tutto assente. Come gli spettri abitano una zona intermedia, così noi viviamo insieme alle tracce, suggerimenti di presenza-assenza che continuano a operare nella nostra vita. La traccia è il rinvio-ad-altro, una fuga di senso non più audace della fuga delle piastrelle. Abito il tempo disgiunto, deflagrato. E, questo è un mio personale corollario di spine, sono un fantasma per i miei stessi fantasmi.

Ho capito la metafisica della presenza

Per Derrida, l’Occidente è un filino ossessionato dalla presenza. A mio avviso, abbiamo associato la presenza alla produttività: per produrre devi essere presente, proprio qui (credo sia anche collegato al terrore delle aziende nei confronti del lavoro in remoto). La presenza è anche una facilitazione del controllo. Addirittura dio, per i credenti, è una presenza assoluta. Abbiamo visto, però, come la différance smonti questo assoluto primitivo: non esiste una presenza pura, tutta qui, tutta ora, tutta sensata. E, in virtù di quello slittamento, la presenza è sempre contaminata dall’assenza.

E ciò che è assente? Per la stessa ragione (sempre la différance), l’assenza non è mai totale e, anzi, opera. Produce effetti, genera senso, crea tracce. L’assenza, secondo me, è l’operatore più attivo del paradossale.

Ho capito la scrittura come condizione originaria

La scrittura è sempre stata considerata come secondaria rispetto alla voce. Quante persone comunicano meglio (o credono di farlo) in prossimità perché “è più bello parlarne a voce”, “ne parliamo a voce”. L’ho sempre ritenuto un fatto di pigrizia. La parola scritta costringe a considerare l’ambiguo, a scegliere con attenzione, a fare attenzione; mentre il parlato gode di una specie di immunità. È facile, sembra che nella sua pienezza si sviluppi un’auto-presenza. Come se, parlando, non si potesse non essere presenti. Hm.

La scrittura invece viene declassata come un doppio impoverito (addirittura una rappresentazione della parola, che è essa stessa una rappresentazione). Viene guardata con sospetto perché apparentemente lontana dalla fonte di senso. Derrida ditomedia questo pregiudizio etichettandolo come fonocentrismo, un altro -ismo legato al logocentrismo (dominio del logos, della ragione presente a sé).

Ho capito il dono (anche quando è vestito da perdita)

Per Derrida, il vero dono deve essere senza aspettativa di ritorno, senza riconoscimento, quasi senza esistere. Non sempre si può accogliere l’altro per ciò che vogliamo egli sia: molto più spesso ci troviamo a scoprire l’ospitalità radicale, quella che non può essere negoziata. L’evento che ci attraversa e ci trasforma insieme al senso.

Ho capito il supplemento

È difficile trovare in Derrida un concetto lineare, privo di ulteriori dimensioni. Anche il supplemento, come la différance, ha almeno due significati. Da una parte è quella cosa in più che si aggiunge rendere la pienezza ancora più traboccante di abbondanza; dall’altra il supplemento è esattamente ciò che supplisce, lasciando intendere che esista una mancanza originaria — una manque à être lacaniana che ci infiamma del desiderio di riempire un vuoto incolmabile, inquieto, incalmabile.

Nei giorni migliori sono una porta scardinata.

Ho rinunciato a qualsiasi consolazione e questo ha un prezzo. Riconosco di avere più crepe che superfici, ora — e la saggezza che ho acquisito, se di saggezza si tratta, è quella di non insistere nel ricostituirmi, di cogliere la disgregazione come occasione particolare per un’analisi dei frammenti. Sono confusa, scambio termini e cose. Anche da questo non voglio scappare. Mia madre era una metonimia che ne ha generata un’altra. Siamo sempre state al posto di qualcos’altro, siamo sempre state una per l’altra il portale d’accesso a nuove, intere catene di senso.

E il desiderio dell’impossibile (il nostro plurale, i nostri nomi insieme, noi) mi preclude la pienezza, ma non il panorama che posso ammirare mentre slitto. Questo non è qualcosa che ho imparato di Derrida, ma di me: il lutto è metonimico, non metaforico. La metafora crea equivalenze. Qua, di equivalenze, non ce ne sono più.

Non posso fare un esercizio di sostituzione perché lei è insostituibile. L’unica cosa che posso fare ora è scivolarle ai lati, ai fianchi del tempo, delle tempie che osservavo teneramente. La metafora richiede presenza. Sei il mio sole? Allora sei, tanto per cominciare — e anche il sole è.

Il lutto è metonimico proprio perché procede per contiguità: una parte per il tutto, oggetti che le sono appartenuti non perché le somiglino, ma perché li ha desiderati. Le parole che usava non perché fossero lei, ma perché le sceglieva. Nella traccia materiale, questo sono: una cosa rotta che spera di essere ancora utile a qualcun altro non per la sua funzione originaria, ma per la forma che, suo malgrado, ha assunto ora.

Che il mio dolore serva a qualcuno.

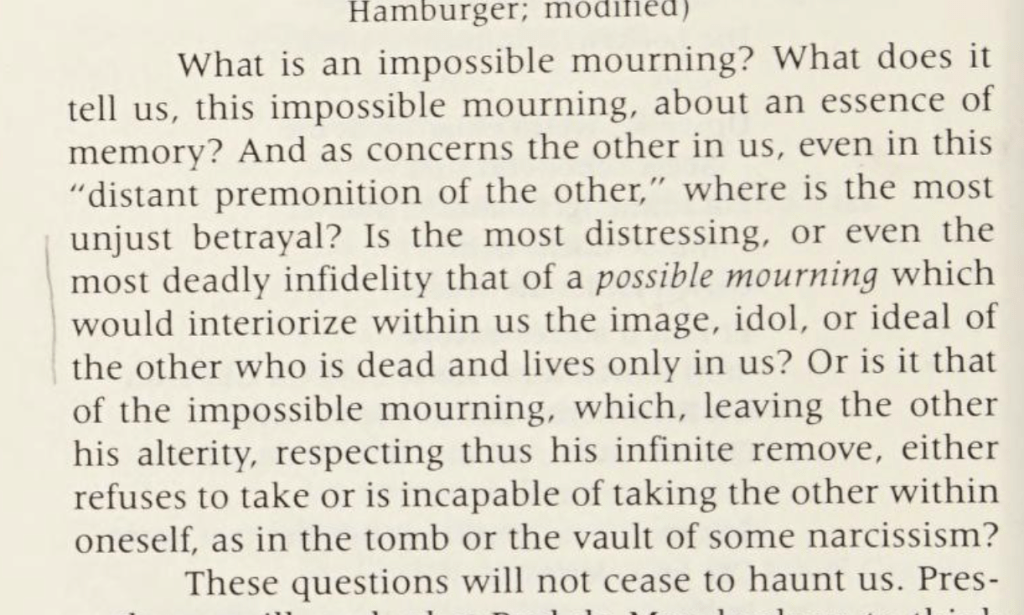

Nell’immagine, un brano tratto da Memorie per Paul de Man.

Derrida

[…] Che cos’è un lutto impossibile? Cosa ci dice, questo lutto impossibile, riguardo a un’essenza della memoria? E per quanto riguarda l’altro in noi, anche in questa “lontana premonizione dell’altro,” dove si annida il tradimento più ingiusto? L’infedeltà più angosciante, o perfino la più letale, è forse quella di un lutto possibile che interiorizzerebbe in noi l’immagine, l’idolo o l’ideale dell’altro che è morto e vive solo in noi? Oppure è quella del lutto impossibile, che, lasciando all’altro la sua alterità, rispettando così la sua distanza infinita, o rifiuta di accogliere o è incapace di accogliere l’altro dentro di sé, come nella tomba o nella cripta di un qualche narcisismo? Queste domande non smetteranno di ossessionarci. […]